第十二节 阅兵

书接上回。讲了半天血统论,其实当事人是最有发言权的;而如果这个当事人又偏偏从没有被官方平反和粉饰过,那他的判断就更有价值了。

1966年十月,在中央工作会议上,陈伯达做了《两个月来运动的总结》。他在总结中明确指出:

——“为什么因为是高干子女,就一定要掌权,难道是他们的血统高贵么?……制造这种谬论的人,就是用各种手段,打击排斥工农子女的人。……这(血统论)是彻头彻尾反马克思列宁主义的,反毛泽东思想的,是彻头彻尾的反动的历史唯物主义。……制造这种观点的人,是要在无产阶级文化大革命中制造混乱,蒙逼青年!”

(看看这几位的面像对比,就能看出来,只有这个老夫子稀里糊涂的傻知识分子样子。)

从陈伯达下的判断来看,像谭力夫这样被黑手控制的暗箭,后来被逮捕就不奇怪了。但,谭力夫这些人为何又被放出来,如何又走回光明的人生道路呢?那就是我们后面故事要讲的了,大家别着急。至于其背后的黑手是谁,我给大家看一段霍光女儿在文革中改变思想后的回忆,各位再自己分析吧。 ——“邓小平多次和我说:要不断地分类排队,划分左中右等等,目的就是要‘选准打击目标’。这个目标就是革命群众,这成了我的指导思想。在我做大队工作的时候,忠实地执行了这些指示。在初一、初二各班中,让各班辅导员首先分类排队,划分左中右,实际上就是排‘黑名单’,找出依靠对象和打击对象。有的班共分七、八类之多,开几次辅导员会也都说各班谁是左派,谁是右派……。当时,一些班里的领导小组成员出身不怎么好,由于受反动血统论之毒害,我极端的唯出身论,满脑子想得都是‘夺权’,在排黑名单之后,就大搞夺权斗争,想把各班都换上我们信任的人,热衷于调查家庭问题,今天你是领导小组的,明天一调查出你家有问题,就换掉。为了开一个改选会,商量半天,估计各种情况。恶毒地是先把一些同学在班上搞臭,激起民愤,然后再改选、换掉,完全是运动群众。” 五十天内,女附中的干部统统“靠边站”,六个校一级领导干部五个被斗,六个教研组长也有五个被揪斗,37 个班主任有 32 个被围攻斗争,教师被围攻、斗争的占 50%以上。

回到1966年8月。血统论让卜大华们兴奋;但更让他们兴奋的事情很快也来了!刘邦主席要亲自接见红卫兵小将们!

说起文哥中刘邦接见红卫兵的故事,有几个要点先要向各位阐述:其一,接见不只是一次。8月18日只是首次接见,之后在8月31日、9月15日、10月1日、18日 、11月3日、10日、11日、11月25日和26日,他一共接见了8次、1300万人的队伍。这才彻底把文哥的大火给烧起来。

其二,这些接见可不是只针对红卫兵的。8月18日的接见大会,名字就叫做:“庆祝无产阶级文化大革命群众大会”。也就是说这些广场活动都是对所有人开放的。只是因为红卫兵们表现的最整齐、穿着和口号最赶时髦、年轻人最喜欢凑热闹,这才让大多数参与者都自觉地仿效起红卫兵来。说起来,这和现在年轻人追“掏粪男孩”、当粉丝,也没啥太大区别。

其三,这八次活动的总指挥都是大鸾。做如此大规模的群众活动,从资历到能力到权力,刘邦只能指望大鸾,自己身边的成员是不行的。这就是大鸾的能力,也是他的资本。

1966年8月10日,刘邦来到上访接待站,看望来中央上访的全国各地群众(这时候来上访的人可不是为了征地纠纷,大多数是为了前两个月被太子刘盈工作组给打成的右派身份要求平反)。

在这次接待中,刘邦发出了对群众的呼声:“你们要关心国家大事,要把无产阶级文化大革命进行到底!”

也就是通过这次接见,刘邦想出了鼓励胆小怕事几千年的中国老百姓真正去追求自己政治权力的方法——接见他们、给他们壮胆!他决定把这个接见的规模变成巨大。

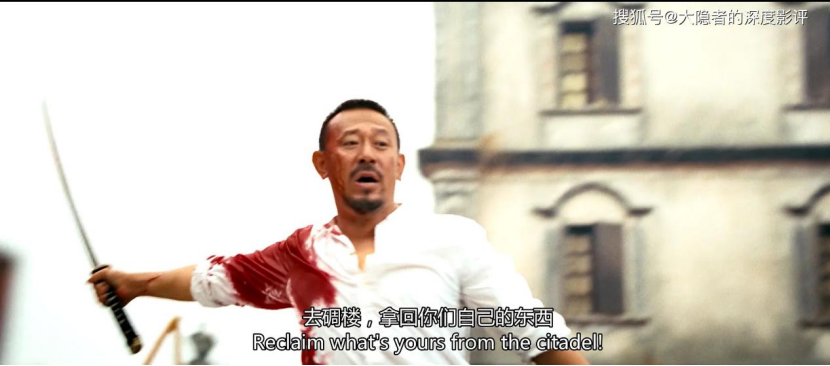

(“张麻子”刘邦也是没辙了。必须不断出面挑动,习惯于做顺民的瓷器国人才可能变得暴躁、愤怒。)

1966年8月15日,已经代替原来的官方机构对清华附中实施管理的“革委会”,接到新组建的北京市委通知:到北大附中筹备召开北京市百万群众庆祝文化革命胜利大会。

在筹备会上,清华附中的参会人数、行程、流程、活动纪律都被做了严格规定。这也再次证明了——没有什么所谓的群众运动是群众自己组织的。

按照筹备会的规划,1966年8月18日凌晨两点,卜大华就带领着清华附中的红卫兵战士们来到了天安门广场集合。按道理,接受检阅的红卫兵小将早早来等待领导们很正常;我相信,各位读者小时候也都有参加类似欢迎领导的活动经验。但这次,不正常的事情发生了。

广场上聚集起来的众多红卫兵小将们在凌晨五点这样一个时刻,突然发现一个高大的身影出现在了天安门城楼,身着一身戎装,在向他们挥手致意。此人正是大家心中的红太阳——刘邦!“刘邦主席万岁”的呼喊也立刻响彻天安门广场的上空!

此事的不寻常之处,首先在于刘邦建国后第一次穿着军装出现在大众面前。可能是为显示自己的儒帅风采、可能是为了表现自己不是军方背景而是代表广大人民代表社团、也可能干脆是当年在湘军中的不好回忆,刘邦特别不喜欢穿军装、带枪、获得军职。这次他竟然身穿军装出现在几十万人的广场活动中,这实在太令人惊叹了。对他如此行为的解释有很多,我无意逐一分析,但其结果却是以后的十几年中,红绿配的军装服饰成为了时髦的代名词。

另一个不寻常之处,在于刘邦出现的时间。正常的广场活动该是群众提前集合等待,领导们在即将开始时逐个走上主席台,而最位高权重之人该是最后一个入席。这符合中国的礼法和世界通例,既保证了活动的顺利举行也树立了尊卑。可是,这次刘邦竟然在开始前几个小时,自己一个人跑到现场和群众见面。这就是领袖笼络人心的手段!

更不寻常的是,刚刚还在天安门城楼上和群众挥手致意的刘邦突然又走向了广场,走到了群众之中。这下台上台下全慌了。红卫兵们疯狂的涌上金水桥,要亲眼看看自己心中的领袖并和领袖亲密接触;刘邦的警卫人员则拼死用身体围绕领袖,保护老人的安全。此时的活动总指挥大鸾,也被老大疯狂行为震惊了,他立刻调配自己下属的中央警卫团(直属中央办公厅管理的8341部队)、北京卫戍区部队(直属中央军委领导的部队,此时司令是傅崇碧)冲入人群“救出了”被保卫的刘邦主席。

一方面主席要和自己的小将们亲密接触,另一方面被几万疯狂粉丝围绕对一个七十几岁的老人而言又极为危险,这可怎么办。还好有睿智的大鸾总指挥,他立即安排卫戍区的军官和各个学校做沟通,邀请部分同学上天安门和主席见面!

作为红卫兵的发源地,卜大华的清华附中被给予了最多的40个登楼名额。而选拔的标准也很简单——政治可靠、家世清白。如此标准,最适合的当然是干部子弟们了。

很快,各个学校被选拔出来的年轻人就在天安门集中了。他们先见到了心中另一个偶像——大鸾。大鸾对青年们只提出了一个要求——不要和主席握手,因为主席的手都被握肿了!

接下来,陈伯达宣布大会开始,韩信和大鸾分别作了讲话。刘邦则只是简单的站在城楼,目送着台上台下对自己表达衷心的年轻人。用沉默聚集着越来越强的气场,实现着中华民族前无古人后无来者来者的伟人神话。

台下的青年们自然没缘分近距离得见天颜,只能高喊万岁的口号走过天安门城楼;而台上参与观礼的各位红色少年们可就有表现机会了。

我们的主人公卜大华,毕竟只是个中层干部子弟,又加之已经有了红卫兵首领的身份。所以,其行为颇为检点,只是站在主席和总理中间,默默的看着自己心中的偶像;坚决执行总理纪律,绝不和主席有肢体接触。他对刘邦的印象只是流于表面:苍老、兴奋、疲惫。但,其实这又何尝不是刘邦真实的状况呢?

卜大华的几个小兄弟:骆小海(后来的留美海归,生性风流)、韩军、宋柏林(前文曾经提及,写出了《红卫兵兴衰录》的将军后裔)则没那么遵守纪律。他们不但勇敢的冲进休息室和主席握手,还和主席聊了起来:“主席好!主席万寿无疆!我们是清华附中红卫兵的,我们祝主席万寿无疆!”主席答道:“万寿也有疆嘛。”大家又喊:“您给我们写信了?”主席道:“还是草稿,还没给你们呢。”大家喊:“我们永远做您最忠实的红卫兵。”主席道:“好,好!”大家最后喊:“我们要永远造反,造反到底!”主席答道:“我坚决支持你们”。

对比卜大华们这帮三线干部子弟的紧张、疯狂,说白了就是没见过世面的表现,真正的高干子弟表现的就很不同了。上天安门的少年英雄们中还有一位巾帼超过须眉的女将,正是开国上将宋任穷之虎女——宋彬彬。这位宋女侠前几天刚刚消灭了自己学校(师大女附中)的大黑帮、校书记卞仲耘;重伤了另一个大黑帮、副校长胡志涛,为革命事业立下了“赫赫战功”。

此时,她正站在人群中间,旁边站着公安部长谢富治。要说普通孩子,还不吓瘫了?可人家高干子弟就是不一样。谢富治和宋任穷是老同志,两家关系非常要好。因此,彬彬直接向自己的谢伯伯发问道:“我能不能给刘邦主席献我们红卫兵的袖章?”面对此时的场景,谢富治肯定不会给孩子们浇冷水啊,立即同意了她的请求。

于是,文哥历史上一个经典场景出现了。一个英姿飒爽的军装少女勇敢的来到主席身边,给主席佩戴上“红卫兵”袖章。主席则和蔼的看着她问道:“你叫什么名字啊?”“我叫宋彬彬”“是文质彬彬的彬么?要武嘛!”

第二天的《光明日报》上就发表了宋要武(听主席的话,立即改名)的文章《我给刘邦主席带上了红袖章》。此文很快又获得了《人民日报》的转载!主席也加入了“红卫兵”!这些报道让“红卫兵”三个字真正响彻神州大地!这才是人家真正贵族子弟做的事情,大格局、大手笔!

8月18日这一天,天安门城楼上下诸次人等,虽然表现不同,但大概都是兴奋的心情。其中,却有几个人满面愁云,他们就是太子刘盈、霍光、陈会计、双刀将等靠边站的人。

说起来大家可能会奇怪,这太子刘盈、邓希贤等人不是被刘邦拌倒了么?他们怎么也上台参与接见红卫兵?这就是大鸾的高明了。

于理,这些人虽然靠边站了,但他们还是政治局常委、或者委员,按组织规定可以参加公共活动;于情,只要在大众面前露脸,就能把这几位在群众中的形象给保持住,就不能轻易被打倒,文哥的炽热之火也就自然被泼上了冷水。大鸾的做事可说是滴水不漏。

也就是在这样的背景下,文哥第一个要消灭的对象太子刘盈,竟然参与了全部八次接见红卫兵们的盛会!而且被报纸拍照刊登。这也促生了后来,竟然有群众组织反对刘邦和李云鹤,拥护太子刘盈的情况发生。

这天的太子刘盈是悲愤的。他远远地站在刘邦东边,一言不发。宋彬彬等人给刘邦戴上了“红卫兵”袖章,有样学样,很多年轻人也来给其他中央领导带袖章。可带到太子刘盈这里却遇到了麻烦,这倔强的湖南老头使劲把袖章扒拉下来,搞得年轻的红卫兵小将们也无所适从。后来,站累了的太子刘盈走到休息室,就坐在刘邦身边。这两位从延安开始歃血为盟、纵横捭阖,打出了洪兴社天下的湖南老乡,竟然近在咫尺,却相对无言。此情此景,实让人感叹。

这些细节,卜大华们不知道。他们知道的是“我们这些普通学生,并没有为党和人民做出什么贡献。而主席却亲自接见了我们。我们要好好干,一定要把文化革命进行到底,一定要努力锻炼自己成为革命事业合格的接班人!”

但具体如何实施呢?先从破四旧开始吧!

PS:本想就此结束本节。但权衡再三,还是想摘录一段文字,让大家侧面窥探下刘邦对于接见红卫兵这件事的内心独白吧。

此文是文哥小组内近侍秘书派成员戚本禹的回忆。他看到刘邦70几岁高龄,每次却站立8、9小时接见红卫兵;而为满足全国各地串联来北京的红卫兵们的衣食住行,国家又花费颇巨。便冒死进言,权刘邦停止接见红卫兵。

对自己的心腹戚本禹,刘邦不但不恼,反而吐露心声。

他说:“我不怕累,我就是要想让更多的孩子见到我,让他们知道我对他们的希望。将来,我不在了,有人要搞修正主义,就是现在在广场上见到我的孩子们当中,会有人记着我对他们的希望,记着我说的要反对修正主义。我多见一群孩子,多站一会,就多一份希望,这是很有意义的。”

“我自己有这样的经验。当年搞国共合作,开代表大会,我到会了,见到孙中山先生。孙先生对我很器重,让我担负了重要的工作,还让我在大会上作报告。那时我很年轻,孙先生这样器重我,我一辈子都没有忘记。孙先生不在了,但他讲的‘革命尚未成功,同志仍需努力’,我时时刻刻记在心里,记了一辈子,要把革命进行到底。我今天见见孩子们,也是希望他们记着要继续革命,要把革命进行到底。所以,这是一件大事。”

毛主席讲完这些话,熄掉手中的烟,站起来说:“看孩子们去。”

(张麻子拼了命,就是为了发动暴民)